Le sans-abrisme est une réalité préoccupante en Belgique, touchant des milliers de personnes à travers le pays. Les conditions hivernales particulièrement rigoureuses du début de l’année 2025, avec des températures particulièrement froides, ont rappelé la vulnérabilité des personnes sans logement face aux aléas climatiques. D’intenses chutes de neige ont eu lieu sur l’ensemble du territoire le mercredi 8 et le jeudi 9 janvier. A Bruxelles, les températures sont tombées sous la barre des –10C° la nuit du lundi 13 janvier. Une nouvelle fois, les premières personnes à être victimes de cette vague de froid ont été les personnes vivant dans la rue. Comme en 2024, une personne est décédée à Bruxelles le vendredi 10 janvier à la suite d’une hypothermie. En tout, en Belgique en 2024, ce sont près de 80 personnes sans abris qui ont perdues la vie dans la rue.

Cette vie humaine arrachée est de l’ordre de la responsabilité collective et montre une nouvelle fois à quel point les personnes sans chez soi sont vulnérables face aux épisodes de grand froid. Les basses températures ne sont cependant qu’un facteur de mort parmi un grand nombre d’autres. Autant de facteurs qui rendent les conditions de vie dans la rue extrêmement difficiles.

Si cette personne est directement décédée des températures négatives, de nombreux autres décès ne seront pas recensés par manque d’information. Lorsqu’une mort survient, c’est l’ensemble des conditions de vie et de survie d’une personne sans-abri qui est alors à pointer du doigt.

Selon la Croix Rouge, le nombre de personnes sans-abris dans les rues de Bruxelles aurait presque quadruplé au cours des dix dernières années1. En août dernier, un dénombrement faisait état de 7.134 personnes. En réalité, beaucoup d’associations de terrain pensent qu’il y aurait plus de 10 000 sans abris à Bruxelles. Dans cette très large fourchette de personnes se trouvent des individus avec des besoins divers et variés.

Pour exemple, sur l’espace de 20 ans, on est passé de 500 sans abris dénombrés à Bruxelles en 2000, sur lesquels environ 11 % de femmes, à plus de 5000 sans abris dénombrés, sur lesquels environ 23% de femmes, en 2023. Ces chiffres officiels montrent une hausse constante du nombre de sans abris.

Les différentes méthodes qui ont permis d’effectuer des dénombrement ont toujours posé question quant à leur exactitude. Tout dénombrement implique des erreurs et des oublis, dus au contexte durant lequel il est réalisé. Par exemple, si un dénombrement se fait à une heure tardive, il est probable que les femmes sans abris soient moins facilement visibles que des hommes. Il est fréquent que des personnes sans-abris trouvent un hébergement qui ne peut pas être inclus dans un recensement (squat, amis, famille…).

En bref, il est certain que la question du dénombrement est à prendre avec des pincettes tant celle-ci peut influer sur les moyens mis en place dans les secteurs d’aide aux sans abris.

Hors le dénombrement, il est primordial d’avoir une approche ciblée sur les besoins des personnes à la rue, de savoir quels types de personnes sans-abris sont prises en compte. Chacun.es d’entre elleux ont des besoins qui varient.

Comme dit précédemment, Il y a une importance centrale à ne pas essentialiser le profil type d’une personne sans-abris pour pouvoir prendre en compte toute la diversité des besoins auxquels elles sont confrontées.

Dans la rue, les gens ne s’y trouvent pas pour les mêmes raisons et n’y vivent pas de la même manière.

Cependant, pour mettre en place des aides, une certaine forme de caractérisation des bénéficiaires s’établit pour s’adapter et trouver un compromis entre le cas par cas et l’aide en masse. La caractérisation des profils types de bénéficiaires (personne qui bénéficie d’une aide) se renforce avec les campagnes de grande envergures.

Cette mécanique renforce le manque d’aide pour les profils aux besoins particuliers et privilégie des aides impersonnelles et donc, dans beaucoup de cas peu adaptées.

Aujourd’hui, le sans-abrisme et les aides en place sont pensées pour les hommes. À Bruxelles, il n’y a que 12 structures d’accueil uniquement réservées aux femmes. Plus des trois quarts des centres d’accueil et structures d’aide sont en mixité de genre, ce qui rend ces lieux beaucoup moins sécurisants pour les femmes et minorités de genre. Les personnes LGBTQIA+, les femmes victimes de violences et les travailleur·euse·s du sexe craignent de venir dans ces centres inadaptés qui présentent de nouveaux risques de violence.

On note que en 1995, il y avait 11% de femmes sans abris (sur 500 recensées) , aujourd’hui c’est 23 % (sur 10 000). La proportion de femmes sans-abris a plus que doublé, leur nombre à été multiplié par plus de 40. Avec cette recrudescence majeure, il est plus important que jamais de réformer ce système pensé pour les hommes et d’ouvrir des structures d’accueil en non-mixité.

La non-mixité est un besoin auquel il faut être en capacité de répondre, et ce qu’importe les caractéristiques et les besoins de la personne en demande de soin. Pour mettre en place des approches ciblées, l’établissement d’un cadre sécurisant est fondamental.

Parmi les personnes sans-abris à Bruxelles, les sans-papiers ou sans titre de séjour valable en représentent une part de plus en plus importante (70% dans les centres du Samusocial). Hommes, femmes, enfants, ou encore personnes âgées : autant de personnes oubliées malgré leur droit à un accueil digne .

L’accès au travail légal pour les sans-papiers est un enjeu à prendre en compte. De nombreuses personnes sans-papiers sont rejetées de tout type d’accès à un travail « légal », cette situation les pousse à une nouvelle forme de marginalisation.

Pour pouvoir travailler légalement en Belgique, une personne sans-papiers doit avoir un titre de séjour valable. Le travail légal permet de mieux éviter les situations d’exploitation patronale (salaires très faibles, conditions de travail dangereuses, non assurées…). Ainsi, refuser le titre de séjour à quelqu’un.e., c’est le.a plonger dans la précarité.

Etre en situation irrégulière et sans domicile les rend d’autant plus vulnérables, car en plus d’être systématiquement discriminées pour des raisons racistes, exploitées de par leur fragilité administrative, ils et elles craignent de se rendre dans les services publics (de police ou de soins) par peur d’une arrestation, d’une détention en centre fermé, d’une expulsion du territoire ou encore simplement de violences policières.

Il en est de même pour les personnes âgées ou en perte d’autonomie qui n’ont pas de papiers. Il est nécessaire que ces personnes bénéficient d’une aide d’hébergement adaptée. Aujourd’hui, ce ne sont que les personnes avec un titre de séjour valable qui ont accès aux maisons de repos et de soins.

Avant de commencer cette section de l’article, nous tenons à mettre en garde l’ensemble des lecteur.ices à ne pas limiter le problème de la drogue au sans-abrisme, la drogue est visible de manière exponentielle et dans tous les milieux sociaux.

Le manque de soins adaptés aux personnes sans-abris favorise les situations où les personnes en souffrance voient la consommation de substances comme des solutions à la fois physiques et psychologiques. L’environnement social dans lequel ils et elles se trouvent pousse aussi à la consommation.

Les drogues les plus consommées par des personnes dans la rue sont : l’Alcool à 60%, la cocaïne à 25%, l’héroïne à 5% et 10% d’autre drogues.

La toxicomanie a pour conséquence directe la marginalisation et le manque de prise en charge dans des centres d’accueil. A l’inverse, le manque de prise en charge et la marginalisation peut être un facteur favorisant la consommation.

La question des substances et de l’addiction auprès de personnes sans abris, a un impact sur les besoins fondamentaux de vie des personnes concernées.

Une fois dans l’addiction, une personne va faire primer la recherche de substances sur celle des besoins vitaux. Cela cause entre autre des problèmes physiques et psychologiques, et entraine à la fois l’épuisement, la malnutrition ainsi que l’aggravement généralisé des problèmes de santé.

Un cycle de dépendance va alors se mettre en place : l’envie de consommer prime sur les autres besoins et entraine une privation au niveau de l’alimentation, du sommeil, etc. Après avoir consommé, la personne va sentir à la fois le soulagement de la nouvelle dose, mais également les effets du manque de prise en compte des besoins primaires. Si l’épuisement est trop fort, la personne s’endort, parfois après avoir passé plusieurs jours sans sommeil. A son réveil, il y a un risque que la personne soit en redescente* . Le stress lié à son état physique, la faim, le sentiment de culpabilité se cumulent avec la redescente et vont favoriser l’envie de reconsommer. Pour reconsommer, il faut trouver d’abord l’argent, puis acheter de la drogue et trouver du matériel de consommation. Cette quête demande une énergie considérable à la personne.

Ce cycle oscillant entre consommation, épuisement, redescente et nouvelle consommation ne laisse que très peu de place aux besoins vitaux et rend les personnes très vulnérables au dangers extérieurs.

Les personnes addictes à certaines drogues sont plus susceptibles d’accepter des conditions de travail dangereuses ou exploitantes, souvent dans le but de pouvoir payer un nouvelle dose.

Pour ne citer que lui, l’alcool est de loin la drogue la plus consommée et aussi la drogue la plus dangereuse. Il y a des facteurs qui aggravent son emprise sur les individus, en particulier sa normalisation.

Une personne alcoolique, si elle est en manque, peut mourir. On ne peut pas sevrer un.e alcoolique, et c’est pour cette raison qu’il est très difficile pour les personnes alcooliques d’arrêter de boire. Contrairement à l’alcool, le sevrage des autres drogues sur une personne n’a pas de conséquences physiques dangereuses, les conséquences sont uniquement psychologiques (cycle de la dopamine, redescende violente, envies de mort…). Le sevrage alcoolique se manifeste comme un continuum, allant de tremblements à des crises convulsives, des hallucinations et à une instabilité végétative mettant en jeu le pronostic vital en cas de sevrage sévère.

Parmi les solutions concrètes contre la dangerosité liée à l’addiction aux différentes substances, la question de la création de centre de consommation à moindres risques est une mesure phare. Ceux-ci permettent d’éviter que des personnes se retrouvent à consommer dans la rue et donc de garantir la consommation de ces substances dans des conditions sanitaires plus contrôlées. Ces centres permettent de vérifier les substances qui sont consommées par les différent.es usager.es mais aussi de prévenir de potentielles overdoses.

Ces lieux de consommation permettent une prise en charge psycho-médico-sociale et relèvent donc bien d’une question de santé publique et de sécurité primordiale pour les consommateur.ice.s. et non de simples « centres de shoot » .

Comme dit précédemment, plus de 10 000 personnes vivraient dans le rues de Bruxelles.

Pour répondre à ce besoin fort de prise en charge, seul 2 730 places sont présentes de façon pérenne dans le réseau bruxellois. Ces places dans des centres d’accueil sont largement insuffisantes et sont le reflet de pouvoirs publics qui généralement méprisent la question de l’aide aux sans-abris. Il est fréquemment question pour ces mêmes pouvoirs publics de répondre à des problématiques ponctuelles, comme une vague de froid, en ouvrant des places temporaires dans des centres d’accueils, mais jamais question de revoir la problématique de l’accueil de façon structurelle et stable.

La question des structures d’accueil et de prise en charge ne se réduit pas au logement mais aussi la prise en charge psycho-médico-sociale. Il est nécessaire pour une personne à la rue d’avoir un suivi régulier et propre à ses besoins. Pour défaire le narratif autour duquel ces services coûteraient trop d’argent aux pouvoir publics, des études montrent que les soins de santés procurés de façon régulière aux personnes en nécessité et avant que de graves soucis de santé arrivent, coûtent beaucoup moins d’argent aux services de santé publics qu’une prise en charge en urgence, quand il est certainement trop tard. Alors pourquoi ne pas investir directement dans une prise en charge régulière et propre aux besoins de chacun.es ? L’argumentaire de cacher cette problématique derrière la question des moyens, en plus d’être faux, met en danger la vie de milliers de personnes.

De manière générale, un sous-financement des structures de prise en charge est observé dans l’ensemble de la région Bruxelles-Capitale. Les aides potentiellement attribuées aux personnes sans-abris sont attribuées à échelle communale et varient en fonction des coalitions politiques en place dans chaque commune.

De plus, le fait que chaque CPAS soit propre à la commune dans lequel il se situe engendre le fait que les personnes sans abris risquent plus facilement de ne plus se trouver dans leur commune de référence ou même d’un jour êtres radiés de leur CPAS. Il en est de même pour les cartes médicales qui ne sont pas distribuées de la même façon aux personnes sans abris en fonction des communes.

Le fait qu’après une certaine durée, une personne puisse potentiellement être radiée de sa commune entraine un phénomène d’isolement d’autant plus important, étant donné que ces CPAS peuvent êtres vus comme une adresse de référence à laquelle une personne sans-abris peut à la fois communiquer ou recevoir des papiers administratifs tout en échangeant des sociabilités fortes.

De plus, il est très fréquent que des personnes qui vivent à la rue soient radiées de la commune où elles étaient enregistrées parce qu’elles ne possèdent plus d’adresse de référence. Une fois retirée des listes communales, une personne sans-abris perd l’ensemble de ses aides sociales qui figurent comme une source de revenu et est donc plus sujette au cycle de la pauvreté et de l’exclusion.

Une personnes à la rue qui voudrait entamer des démarches pour avoir accès à des aides ou à un logement doit donc se rendre au CPAS de sa dernière commune de résidence. Ce qui pose question est le fait que si une personne change de commune de résidence pour une quelconque raison, celle-ci devrait alors recommencer l’ensemble de ses démarches administratives.

De nombreux bénévoles engagés dans des associations d’aide aux personnes sans-abris à Bruxelles insistent sur le besoin de lier les structures d’accueil entre elles, sans pour autant centraliser un centre décisionnel, mais plutôt sur base d’un réseau de communication horizontal comprenant les CPAS et les associations d’aide directe. Parmi celles-ci on compte des ASBL qui font des maraudes ( aller à la rencontre des personnes-sans abris, aider si besoin et prendre le contact de personnes sans-abris pour offrir une présence, une écoute), certaines qui offrent des plats, d’autres qui offrent des douches,… Ces dernières sont les premières à êtres présentes sur le terrain.

Notons aussi que toute personne en situation de sans-abrisme, qu’elle ait des papiers ou non, a le droit de bénéficier d’une carte médicale. Cette carte médicale est liée à un centre de santé et à une pharmacie de référence. Il arrive fréquemment que des personnes en situation de sans-abrisme ne soient même pas au courant de l’existence de cette carte, qui pourtant peut aider à sauver des vies.

Aborder la question des ces cartes médicales entraine inévitablement les questions de la prise en charge et du nombre de place présentes dans les structures de soins. En plus d’êtres souvent saturés, les centres médiaux se montrent trop souvent hostiles aux publics issus de la rue.

Il y a alors une nouvelle double peine qui s’abat sur les personnes sans-abris. Celles-ci sont à la fois victimes d’un environnement social et urbain qui détériore leurs santé, et d’un autre coté ce sont très paradoxalement ces mêmes populations qui ont l’accès le plus difficile aux soins de santé.

Il en est de même pour la question de la santé mentale. Les subventions sont largement insuffisantes et la prise en charge l’est encore plus. Or, ce sont une nouvelle fois les personnes sans-abris qui, de par leurs conditions, font partie des premières victimes de troubles mentaux. Depuis l’épidémie de Covid, une explosion du nombre de personnes isolées avec des problèmes de santé mentale est constatée. Les troubles liés à la santé mentale sont aussi dus à des parcours migratoires extrêmement traumatisant, et sont parfois réglés à coup de médicaments fournis comme des anti-douleurs forts, dérivés d’opioïdes, opiacés,… Finalement, ces médicaments, eux aussi renforcent les boucles qui détériorent la santé mentale.

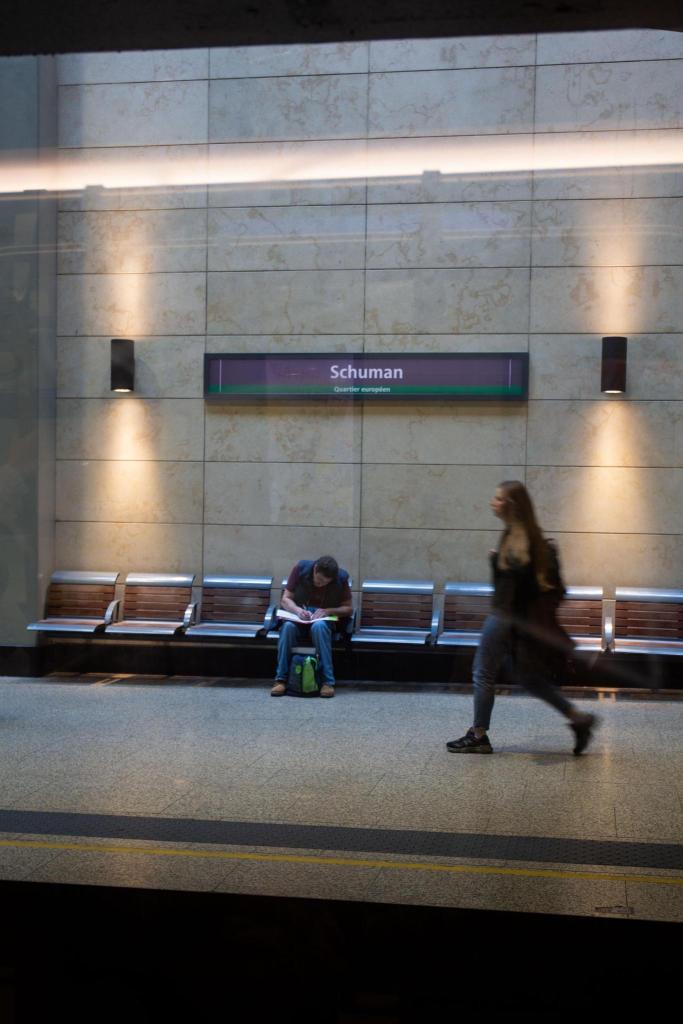

Du point de vue des aménagements urbains, les dispositifs anti-sdf se sont de plus en plus normalisés dans l’espace public bruxellois. Il est devenu normal d’observer des cailloux coulés dans du béton à l’entrée de parkings, des bancs divisés en 2 ou 3 pour que personne ne puisse s’y coucher, des grilles métalliques installées à l’endroit où des personnes sans abris dormaient, des plans inclinés entre la rue et des bâtiments pour qu’il soit impossible de s’y installer,…

En bref, les politiques de la ville aménagent des rues et des espaces pour faire en sorte que ce soit le plus compliqué possible pour une personne en situation de sans-abrisme de dormir ou de s’installer.

Ces dispositifs « anti-sdf » sont les symptômes d’un aménagement du territoire qui est mis en place par et pour les classes dominantes. En aménageant nos villes de la sorte, il est avant tout question de cacher les corps « pauvres » loin des espaces publics. Il est alors question pour les personnes sans-abris de trouver des endroits où se cacher afin d’être à la fois en sécurité et protégés des réglementations urbaines.

A titre d’exemple, savez-vous où dort le sans-abri que vous croisez régulièrement près de chez vous ?

Les villes sont aménagées de sorte à ce que chacun.e soit indifférent de la vie de son voisin.e ou de la personne « lambda » qu’on pourrait croiser dans la rue, peu d’espaces de rencontres comme des parcs, des squares ou des bancs sont aménagés. Alors quelle place pourrait être donnée aux personnes sans-abris ? Quels sont les lieux où tout un chacun pourrait rencontrer les personnes sans-abris qui elles aussi vivent dans le quartier, leurs parler et leur venir en aide ?

Une double peine est alors infligée aux personnes sans abris : elles sont à la fois victimes d’un sous financement des structures d’accueil propre au logement, tout en étant les premières victimes d’un aménagement territorial toujours plus élitiste et dans lequel il devient impossible de faire du lien entre habitant.es d’un même quartier.

Il existe plein de façons différentes de sortir de la rue, et qui touchent des niveaux différents de réintégration à la société. Il y a les solutions pérennes qui consistent à trouver un logement ou les solutions temporaires qui sont relatives à un hébergement d’urgence, à la vie en squat, à l’hébergement dans sa famille ou chez des amis,…

Sortir de la rue, ce n’est pas seulement trouver un logement, c’est aussi réussir à quitter toutes les habitudes qui y sont liées, et c’est ça qui est le plus dur.

Pour comprendre cette idée, il faut aussi comprendre que l’on s’habitue vite à vivre dans la rue. Quand on tombe à la rue, les premiers mois, on a encore son réseau, des contacts et une capacité physique de « avant la rue » qui permettent de trouver des solutions plus facilement. Une personne nouvellement tombée à la rue ne connait cependant pas bien les réseaux d’aides disponibles, et la capacité à en sortir va beaucoup dépendre de la vitesse avec laquelle cette personne sera mise en relation avec un service d’aide approprié.

Quelqu’un qui est à la rue depuis 6 mois, est rentré dans un cycle avec de habitudes dans la rue, avec un cercle d’amis de la rue et un réseau qui a disparu. C’est donc plus compliqué pour faire les démarches pour chercher un logement. Cette personne à la rue depuis quelques mois s’est adaptée et a perdu les anciens repères de la vie en terme de logement.

Avoir un logement veut aussi dire prendre en charge des obligations : payer un loyer, garder un rythme, modérer ses consommations éventuelles, obligation d’un revenu, routine…

Le temps passé à la rue va conditionner la capacité à en sortir. Voici un extrait de témoignage recueilli auprès d’un homme ayant passé 12 ans dans la rue et qui a trouvé un logement depuis maintenant 4 mois. Son nom n’est pas indiqué pour des raisons d’anonymat.

Nous l’avons interrogé sur la question de sortir de la rue :

« Pourquoi j’arrive pas à sortir de cette tente, pourquoi je suis comme ca? Pourquoi j’arrive pas à décoller ? Et pourtant j’ai mon bail depuis un moment. Ici, je me sent enfermé et attaché à tous ces murs bizarres.

Quand je dors à la maison, je me réveille toutes les heures et j’ai un petit coup de panique. Je me dis qu’est ce que je fais ici ? Mais qu’est ce que je fais ici? C’est pas ma tente.. et en fait je réalise que je suis entre des murs et un toit. Je me sens emprisonné . J’habite LÀ! En fait quoi, c’est mon numéro de cellule ou quoi là ?

Aujourd’hui, j’ai un logement mais je suis pas encore sorti de la rue. Tout à l’heure, j’irai passer quelques heures dans ma tente avant de rentrer dormir chez moi« .

Quand on se retrouve dans un logement, enfermé entre 4 murs, il y a du silence, il ne fait plus froid.

Ces éléments dont le corps garde des marques. D’un coup, cette carapace de résistance au monde extérieur perd sa fonction, on est de nouveau confronté a des besoins moins primaires qu’il faut savoir gérer. Des problèmes souvent non pris en charges pendant l’expérience de vie de la rue, car placés au second rang face à des priorités liées à la survie, peuvent alors resurgir.

A cette première difficulté, s’ajoute la question de la solitude. Elle est liée à l’adaptation à la vie dans la rue. En effet, sortir de la rue signifie se couper de toutes ces habitudes et donc de rompre ses relations sociales avec ses amis de la rue, perdre les personnes sur lesquelles on compte et avec qui on partage une vie commune, les personnes avec qui des épreuves difficiles ont été traversées. Ainsi, la solitude est l’un des facteurs de retour à la rue.

Les personnes qui ont réussi a retrouver un logement et un rythme, continuent souvent de rendre visite, de passer du temps avec leurs amis restés dans la rue.

A ce moment, il y a un risque d’influence, des envies de suivre le même rythme que l’entourage, la difficulté à faire face aux obligations administratives de la vie en logement.

Donc à partir du moment où un travailleur social accompagne une personne dans sons processus de sortie de la rue, il a un rôle crucial : éviter que la personne se sente seule, qu’elle ait des envies de reconsommer, de repasser trop de temps dans la rue. Il est primordial que ce travailleur social accompagne et présente le.a bénéficiaire vers des cercles de connaissances qui vont aider à reconstruire une routine dans un mode de vie adapté à la vie en logement. Il faut voir s’il y a des choses sur lesquelles on peut travailler pour recréer du lien social. C’est pour ça qu’il faut un rapport basé sur un consentement éclairé et sur le fait d’avancer. Il faut de la confiance, une complicité.

Ce travailleur social qui a facilité l’accès à un logement à un·e sans-abri ne peut pas lui lâcher la main et lui dire » c’est bien, t’as un logement, salut… » . Il faut continuer de suivre la personne un certain temps et en même temps présenter un nouveau travailleur social qui va prendre le relai.

Si la transition est trop brutale : c’est l’échec assuré.

Pour conclure, il nous semble nécessaire, de mettre un grand point d’attention sur l’accompagnement Psycho-Medico-Social d’une personne qui vit à la rue. Il est nécessaire que cet accompagnement s’opère tout au long du processus, de la vie dans la rue, jusqu’à la vie en logement et une situation plus stable. Il n’est pas uniquement question de « moyens financiers » quand une personne est à la rue, il s’agit aussi d’habitudes sociales fortement ancrées et de cycles physiques et psychologique.

D’un point de vue un peu plus large, on peut dire que vivre dans la rue, c’est vivre en dehors du système, en dehors de la société et des pratiques sociales. Nôtre témoin cité plus haut parle d’une forme de liberté qui est un obstacle à franchir au moment de la réinsertion dans la vie en logement. Avec un tel point de vue, nous souhaitons exprimer l’idée que sortir de la rue n’est qu’une solution au sans-abrisme que lorsque le sans-abris lui même souhaite en sortir. Pour une personne qui ne souhaite pas forcément sortir de la rue, la meilleure aide ne seras jamais de proposer un nouveau logement.